「視覚」をテーマにした実践的デザイン教科書

人間は「視ること」を「視せること」に応用できたことで

何を学んだのでしょうか?

クリエイティブを行ううえでこのことは基本であり、重要なことです。

本書では、「視覚」をテーマに、その原理から歴史を

デザインの視点からなぞり、「視覚構成」、「視覚心理」、

そして応用としての「デザイン基礎技法」まで展開します。

何気なく日常「視えている」ことには、じつは深い意味があり、

それはデザインする姿にもつながっています。

段階的に読み進むことで、あなたの制作物のヒントまでが視えてくるはずです。

視えるとはどういうことか?(第1章)

本書では「見る」と「視る」を使い分けています。「見る」は、ただ漠然と見ている状態であり、「視る」は意識や意図を持って見る場合に使用します。

視えるというのは、ただ外の風景を見ているだけというわけではありません。視るとは、脳の働きで起きています。本書では「視える」メカニズムの謎を解き明かし、それがデザインにどう活かせるか紹介しています。

錯視と見せ方(第4章)

人の眼にはときに見間違いを起こす「錯視」があることは、よく知られた事

実です。そのため時として、錯視を意識したデザインをしなければなりません。例えば数字の「8」は、同じ円を上下に置いたときに上の円の方が大きく見える

「誇大視」という錯視を意識し、上の円を小さくすることで安定感を生み出し、見た目の美しさを実現しています。

デザイン手法(第5章)

デザインが通るかどうかは、企画書とプレゼンテーションで決まるといって

過言ではありません。そのためには、顧客との目的の共有(着想段階)、アイデア出し(発送段階)、アイデアの具現化(制作段階)というプロセスが欠かせま

せん。本書では、それぞれのプロセスについて、どのように取り組めばよいのか、図解で分かりやすく解説しています。

目次

第1章視覚の原理

(1) 視えるとはどういうことか

- 眼の誕生

- 眼の構造

- 視える仕組み

- 形が視えるまで

- 図と地が視せる

- 距離の感覚

- 高さの感覚

- 色の知覚

(2) 視る目的とは

- 最初に視たもの

- 何を視ようとしたか

- 仲間の意識

- 自然を読む

- 食料の判別(生存)

- 敵の識別(国家)

(3) 視せることの意味

- 視えないものを視せる

- 化粧の意味

- 入れ墨の意味

- なぜ人類は絵を描いたか ―洞窟画の誕生

第2章視覚デザインの歴史

(1) すべては絵から始まった

- 最初の絵は何で描いたか

- 絵画の必要性

- なぜ記号化は始まったか

- マンガの力

(2) 絵画の発達

- 専門家の出現

- 挿絵の必要性

- イラストレーションの独立

- 写真の発明

- CGの利用

- 立体造形の役割

(3) 文字の発達

- ピクトグラムの誕生

- 象形文字

- 表意文字と表音文字

- 活字の誕生

(4) 各種視覚メディアの成立

- 二次元メディア

- 二次元ページメディア

- Web(インターネット)

- 映像メディア

- 三次元メディア

- 時間メディア

第3章視覚構成

(1) デザインとは

- デザインの意図

- デザインに必要なもの

- デザインとはメッセージである

- ターゲットの存在

(2) デザインエレメント

(3) メッセージの表現

- 点による感情表現

- 線による感情表現

- 面による感情表現

- 紋様の意味

(4) 視覚デザインの年表

- 大量生産とデザイン

- 広告メディアの発達

- IT技術とデジタル化への歩み

第4章視覚心理

(1) 画面と視覚

- 画面の持つ心理的な側面

- 分割の意味

- 空間の意識(ホワイトスペース)

(2) 形の心理

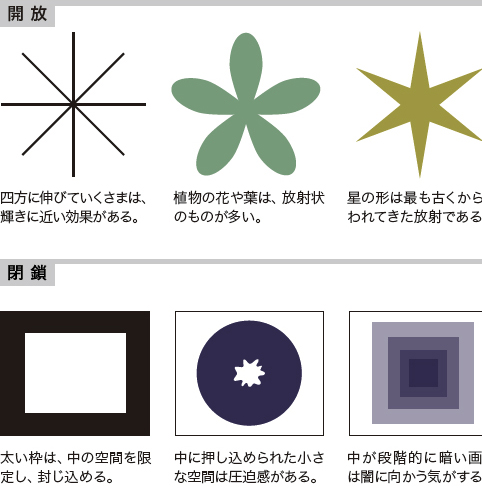

- 開放と閉鎖

- 静止とリズム

- ソフトとシャープ

- 基本形の心理(◯△□)

- 優しさと冷たさ

- デコラティブの魅力

- シンプルの魅力

(3) 錯視と視せ方

- 水平と垂直

- 長さと遠近

- 虚空間

- 視覚補整

- 立体錯視

- 鳥瞰図

- スライディング

- グルーピング

第5章デザイン基礎技法

(1) 構成手法

- ポイント(要)

- バランス(釣り合い)

- リザナンス(共振)

- ディスコード(破調)

- ムーブメント(動き)

- デフォルメ(変形)

- インパクト(迫力)

- アクセント(強調)

- シンメトリー(対称)

- 黄金比

- アングル(角度)

- コントラスト(対比)

(2) デザイン手法

- デザインのプロセス

- アイディアの発想

- ターゲットの設定と分析

- 市場調査と分析

- ラフスケッチ

- プレゼンテーションの方法

- 効果予測

- 効果測定

お詫びと訂正

読者の皆様、ならびに関係者の皆様に深くお詫び申し上げるとともに、この場で訂正させていただきます。

●P117 下「4 ディスコード(破調)」

【誤】1カ所を切りずらすとそこに波長が生じる。

【正】1カ所を切りずらすとそこに 破調が生じる。

●P.101

「(1)開放と閉鎖」の 下段の図見出し

【誤】開放

【正】閉鎖

修正後の画像は下記の通りです

|